राजेश बादल

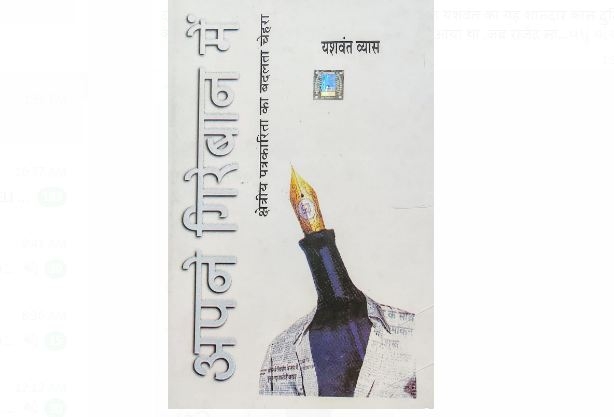

कई बार कुछ किताबें आप तक देर से पहुँचती हैं। जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो लगातार गहरा अफ़सोस और विषाद होता रहता है कि इस पुस्तक को पढ़ने में इतना विलंब क्यों हुआ ? ऐसी ही एक रचना भाई यशवंत व्यास की है। इसका शीर्षक है अपने गिरेबान में। राधाकृष्ण प्रकाशन ने इसे 1999 याने पच्चीस साल पहले छापा था। क्षेत्रीय पत्रकारिता के बदलते चेहरे पर यह पुस्तक यशवंत ने मुझे क़रीब तीन साल पहले दी थी। अब जाकर पढ़ पाया। याने एक ग़लती मुझसे हुई कि बाईस बरस तक क्यों नहीं पढ़ी और दूसरा अपराध यह कि यशवंत ने उपलब्ध करा दी तो भी पढ़ने में तीन साल लगाए। यशवंत ! इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।

दरअसल यह बिड़ला फाउंडेशन की फ़ैलोशिप के तहत यशवंत का यह शानदार काम दुनिया के सामने आया। बड़ी बात यह है कि यह उस दौर में आया था ,जब राजेंद्र माथुर और सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे सदी के सर्वाधिक चमकदार संपादक अलविदा कह चुके थे।अकेले प्रभाष जोशी मोर्चे पर डटे थे।हिंदी पत्रकारिता धंधा बन रही थी।संचार क्रांति के नए अवतार बाज़ार में आ रहे थे। उन्होंने पत्रकारिता के सरोकारों का बंटाढार कर दिया। बाज़ार,तकनीक , प्रबंधन और सियासत ने मिलकर ऐसा कुचक्र रचा कि स्वस्थ ,ईमानदार,निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता की हत्या हो गई।अख़बार उपग्रह संस्करण तो ला रहे थे,किन्तु सिद्धांत और सरोकारों को भी अंतरिक्ष में विलुप्त होते देख रहे थे।क्या ही बाज़ारू विद्रूपता थी कि अख़बार खरीदने पर दूध की थैली एक रूपए सस्ती मिलती थी,हॉकर्स को पचास फ़ीसदी कमीशन,फ्रिज़-टीवी जैसे उपहार और ऊपर से सालाना गोठ तथा मुफ़्त तीर्थयात्राएँ।कोई पाठकों को पतंगें बाँटता था तो कोई लॉटरी खोलता था,कोई कार तोहफ़े में देता था तो कोई सोने की चेन । याने अख़बार में पत्रकारिता का स्तर सुधारने को छोड़कर सारे हथकंडे अपनाए जा रहे थे।यशवंत ने तो इस किताब के ज़रिए उसी समय से पत्रकारिता को चेतावनी देने का काम शुरू कर दिया था।इस किताब में वे कोई क्रूर और निर्मम प्रहार नहीं करते। वे तो सिर्फ़ यह कहते हैं कि अपने गिरेबान में झाँकिए हुज़ूर !

सच कड़वा होता है। हर व्यक्ति सच कहने का साहस नहीं करता। पुराने पंडिताऊ कथन भी कहते हैं कि अप्रिय सच मत बोलिए .लेकिन पूर्णकालिक पेशेवर महान -पत्रकार संपादक मोहनदास करम चंद गांधी इसे नहीं मानते। वे प्रत्येक कड़वे सच की वकालत करते हुए सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह अर्थात सच का आग्रह। यशवंत ने गांधी के सत्याग्रह का सहारा लिया है। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता का ऊँचा और चमचमाता मस्तक धुंधलाते हुए देखा है। मैंने तो राजेंद्र माथुर की संगत में वर्षों पत्रकारिता सीखी है और यशवंत ने कमोबेश उसी पत्रकारिता की छाँव में आँखें खोली हैं। इसलिए वे भी सच का दरकना स्वीकार नहीं कर पाते और अपन शैली में बाज़ार और अख़बार प्रबंधन पर कटाक्ष करते हैं। चार पंक्तियों में वे भारतीय उप महाद्वीप की पत्रकारिता का अदभुत विश्लेषण करते हैं। वे लिखते हैं ,

भारत का जैसा भू राजनीतिक परिदृश्य है ,वैसा इस उप महाद्वीप में अन्यत्र कहीं नही है। क़रीब तेरह भाषाओं और नौ लिपियों में यहाँ अख़बार निकलते हैं। यूरोप में एक यात्री मेड्रिड से हेलसिंकी तक एक ही हेड लाइन समझ सकता है। लेकिन भारत में तमिल हेडलाइन ,केरल और कर्नाटक में अनजानी हो जाती है। फिर प्रत्येक भाषा भाषी की अपनी स्थानीय संस्कृति है। साझी अखिल भारतीय पहचान में इस पक्ष का अपना स्थान है।

इसका अर्थ आप यह भी लगा सकते हैं कि भारतीय पत्रकारिता में स्थानीय संस्कृति या आंचलिक पहचान की उपेक्षा नहीं की जा सकती।लेकिन हो रही है। इसका क्या करें ? बंगाल से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक पत्रकारिता पर पैसा हावी है। पहले तो कुछ समाचार पत्र कभी कभार कोई सर्वेक्षण करा लेते थे कि हमारे पाठक कैसा अख़बार चाहते हैं।संपादक के नाम पत्र से पाठक की मानसिक भूख़ का पता चलता था।पर,अब न तो कोई सर्वेक्षण की ख़बर सुनाई देती है और संपादक के नाम पत्र तो ग़ायब ही हो गया।तभी तो राजेंद्र माथुर इस देश में एक पाठक आंदोलन पर हमेशा ज़ोर देते रहे। वे कहते थे कि भारतीय पत्रकारिता पर यह नैतिक नियंत्रण का काम करेगा।यशवंत ने अत्यंत बारीकी से आज़ादी के बाद की पत्रकारिता और उसमें दबे पाँव आईं ख़राबियों पर कलम चलाई है।वे रेखांकित करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की मुख्य धारा सांप्रदायिकता के विरोध की रही है। सांप्रदायिकता का विरोध स्वाधीनता आंदोलन की बुनियादी शर्त थी।बनारसी दास चतुर्वेदी के हवाले से वे कहते हैं कि सांप्रदायिकता ने हमारे सार्वजनिक जीवन में ज़हर मिला दिया है।लेकिन आज हम देखते हैं कि पत्रकारिता की एक बड़ी धारा सांप्रदायिकता को राष्ट्रीयता से जोड़ बैठी है। इस नज़रिए से हम एक बेहद संवेदनशील और चुनौती भरे कालखंड से गुज़र रहे हैं।

यक़ीनन यशवंत की रूपक शैली ने पुस्तक को रोचक बना दिया है। वे पत्रकारिता की अत्यंत गंभीर बात भी आसानी से संप्रेषित कर देते हैं। मसलन चार दशक पहले जब टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मालिक समीर जैन ने अख़बार को साबुन की तरह एक उत्पाद कहना शुरू किया था ,तो हम लोगों ने बहुत विरोध किया था। मुझे याद है कि जयपुर में हमने 1985 में नवभारत टाइम्स शुरू किया था। एक बैठक में समीर जैन ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया नाम से हिंदी अख़बार निकालने का विचार प्रकट किया था।हम लोगों ने ऐतराज़ किया कि कंपनी हिंदी में नवभारत टाइम्स निकाल रही है। यदि बजट है तो इसी अख़बार को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि साबुन बनाने वाली किसी कंपनी से कोई क्यों नहीं पूछता कि वह अलग अलग ख़ुशबू वाले बदन के साबुन क्यों बना रही है ? फिर मुझसे यह सवाल क्यों ? यह पत्रकारिता में बाज़ार की विकृत घुसपैठ का नमूना था।

इस पुस्तक की समीक्षा भी इसी पुस्तक के आकार की होनी चाहिए। पर,यह अटपटी परंपरा होगी। सो समापन करते हुए यशवंत की इस किताब के आख़िरी पन्ने की यह टिप्पणी लिखना चाहूँगा ,

सवाल सिर्फ़ नीयत का है। क्या सोने जैसे गेंहूँ से बने आटे का लकदक रंगीन विज्ञापन कई कई संस्करणों में छापने वाले ,खेतों में खड़ी बोलियों के पीछे दबे दारुण दुःख से भरा झुर्रियों वाला चेहरा भी देख रहे हैं ? यदि हाँ तो वह दुःख क्षेत्रीय अखबारों की संवेदना का हिस्सा कब बनेगा ?

फिर बता दूँ कि यह पुस्तक 1999 में छपी थी और उस साल राजेश बादल गंभीरता से सोच रहा था कि टीवी में पूर्णकालिक पत्रकारिता का भविष्य नहीं है। लेकिन अगले बरस ही वह भारत के पहले टीवी चैनल का ब्यूरो चीफ़ बनता है। यशवंत की यह किताब अख़बारों की दम तोड़ती पत्रकारिता का बयान है ,लेकिन मैंने उसके बाद टीवी पत्रकारिता का स्वर्णकाल देखा। फिर उसका भी दम तोड़ना देखा। भारत के पहले डिज़िटल न्यूज़ पोर्टल वाह इंडिया के साथ काम करके असीम आज़ादी देखी और अब डिज़िटल सोशल मीडिया की दुर्गति भी नज़र आती है। हमें यशवंत व्यास के कुछ और संस्करण चाहिए ,जो अख़बार की तरह रेडियो ,टीवी और डिज़िटल माध्यमों की बख़िया उधेड़ सकें।

आभार यशवंत। तुमने अपने बेहतर रचना संसार से मुझे अवगत कराया।

.jpeg)

406.jpg)

106.jpg)

233.jpg)