• डॉ. सुधीर सक्सेना

विभूति झा हम सबके लिये सुपरचित नाम हैं। वह अपनी लेखकीय प्रतिभा नहीं, वरन अपने सरोकारों के लिये जाने जाते हैं। उनका नाम पहले पहल जेरे-खबर और सुर्खियों में आज से 40 साल पहले तब आया था, जब भोपाल में विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी घटी थी। यह एक ऐसी हृदयविदारक और लोमहर्षक त्रासदी थी, जिसमें हजारों लोग तो कालकवलित हुए ही, हजारों लोग अचीन्हे और असाध्य रोगों तथा आनुवांशिक विकारों के भी शिकार हुये। भोपाल में दो और तीन दिसंबर, सन 1984 की दरम्यानी रात ज़हरीली गैस रिसन के हादसे के ज़ख्म बिलाशक भरे नहीं हैं। यह हादसा दरअसल आम लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के लिए सर्वथा भयावह, किंतु नया तजुर्बा था। इस तजुर्बे की जड़े बहुराष्ट्रीय निगमों के विकराल और नफ़ाखोर अमानुषिक-ऑक्टोपसी चरित्र से जुड़ी हुई थी और इसने हमारी व्यवस्था के खोट और खुरंट को उजागर के साथ ही सरकार और न्यायपालिका को कठघरे में खड़ा कर दिया था।

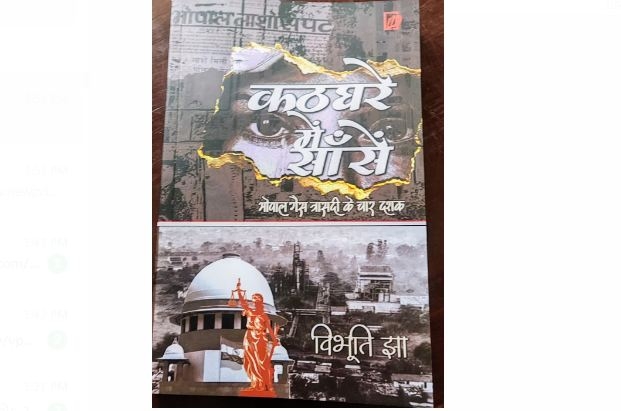

वर्षों के मान से दो बीसियां गुजर गयीं। इसे दुर्भाग्य कहें या विडंबना कि इस त्रासदी का हमारे पास कोई प्रामाणिक वृतांत नहीं है, जिससे हम इसकी विभीषिका, कारणों, परिणामों और तज्जन्य संदर्भों को जान सकें। हिन्दी संसार घटनाओं के दस्तावेजीकरण के मामले में यूं भी अत्यंत विपन्न और आलसी है और वहां अक्सर ऐतिहासिक प्रसंग मिथकों, किंवदंतियों और कच्ची-पक्की कथाओं का रूप ले लेते हैं। इस लिहाज से विभूति झा की किताब 'कठघरे में साँसें : भोपाल गैस त्रासदी के चार दशक', जिसका संपादन वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने किया है, न सिर्फ एक रिक्तिका को भरती है बल्कि एक ऐसा प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है, जिससे गुजरकर हमारी और भावी पीढ़ी उस जाने-अजाने को शिद्दत से जान सकती है, जिसे जानना अनेक दृष्टियों से जरूरी है और जिसे स्मृति की काल-कोठरी में शनै: शनै: बिला जाने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता था। चार दशकों के इस वृतांत में हमें लेखकीय और संपादकीय कौशल के यकसां दर्शन होते हैं। लेखक और संपादक दोनों ने ही गैस-त्रासदी को बाहर या दूर-से खड़े होकर किसी तमाशे के तौर पर नहीं देखा है, बल्कि वे घटनाक्रम के बीच मौजूद रहे हैं। यह किताब सही मायनों में दास्ताने तजुर्बात-ओ-हवादिस है। यह अनगिन त्रासदियों की त्रासद-गाथा है, जिसे एक ऐसे शख्स ने बयां किया है, बखुद गैस पीड़ित है, जिसने लंबा अर्सा गैस पीड़ितों के बीच बिताया, उनके लिए संघर्ष और आंदोलन किया और वकील होने के नात निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक समझौते और समर्पण की हुंडियों को ठुकराते हुए सीमित संसाधनों के बूते लड़ाई लड़ी।

जब आप किन्हीं चीजों में 'इन्वॉल्व' या शरीक होते हैं, तो तटस्थ और निस्पृह होकर लिखना और आत्मश्लाघा व महिमा मंडन से बचना कठिन होता हैं। सुखद है कि विभूति इस खतरे से खुद को बचा ले गये हैं और उन्होंने स्वयं के प्रति पर्याप्त निर्ममता बरती है। इसी के चलते वह इस किताब को प्रामाणिक दस्तावेज की शक्ल देने में कामयाब हुये हैं। राजेश की यह कहना सही है कि विभूति ने अतिरंजित उपमाओं और विश्लेषणों के इकतरफ लेखन से बचते हुये सच्चे और पेशेवर अंदाज में 40 साल का लेखा-जोखा पेश किया है।

विभूति संप्रति भोपाल में नहीं है, लेकिन वह भोपाल से गये भी नहीं हैं। वह भोपाल से जाकर भी भोपाल से जुड़े हुये हैं। यही वजह है कि मंडला के लिये भोपाल छोड़ने के 15 साल और त्रासदी के 37 वर्ष बाद जब वह भोपाल लौटते हैं, तो उन्हें 'गहरी चोट' लगती है। कोविड की चपेट में आये हुये विभूति त्रासदी की दास्तां बयां करने के सन्दर्भ में मार्केज को लिविंग टु टैल द टेले' कहकर उदधृत करते हैं। आपबीती और जगबीती लिखते हुये उन्हें बरबस फ्योदार देस्तिोयेव्स्की याद आते हैं और मुक्तिबोध भी। बहरहाल, किताब से गुजरना इस बात की तस्दीक करता है कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाते हुए विभूति अपने मकसद में कामयाब हुये हैं और सच के साथ उनका सलूक काबिल तारीफ रहा है।

'कठघरे में साँसे' में किस्सागोई का दिलचस्प और काबिले-दाद पुट है और यह तत्व कृति को अकादेमिक रूखेपन से बचाते हुये पठनीय बनाता है। विभूति ने शुरू में ही फ्लैशबैक का सहारा लिया है और वह इसके जरिये 40 साल के पहले के हादसे को शब्द चित्रित करने में सफल रहे हैं। उन्होंने भुतही और वीरान बस्ती को शब्दों से उकेरा है और अनेक चेहरों-मसलन आलोक झा, हरीश धुर्वे, डॉ. एन.पी. मिश्रा नहीं, तत्समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हवाला दिया है। उन्होंने एम्बुलेंस चेजर वकीलों के बारे में बताया है। वह आपराधिक षडयंत्र का पर्दाफाश करते हैं कि कैसे धारा 120वीं गुपचुप हटायी गयी और यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी का तमाशा हुआ और कैसे तब के कलेक्टर मोती सिंह और एसपी स्वराज पुरी उन्हें सादर सकुशल छोड़ने गये। वह यूका के अध्यक्ष केशव, महिंद्रा और एमडी वीपी गोखले की 'दिखावा - गिरफ्तारी' का जिक्र करते हैं और सारे घटनाक्रम में अमेरिकी सरकार के सीधे हस्तक्षेप को रेखांकित करते हुए दो टूक लिखते हैं '"भारतीय न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था की नपुंसकता सात दिसंबर 1984 को एंडरसन की तथाकथित गिरफ्तारी और रिहाई से जाहिर हो चुकी थी।

लगभग दो सौ पन्नों की यह किताब आगे इसी निष्पत्ति की कथा और अंतर्कथा कहती है। किताब में जहरीली गैस कांड संघर्ष मोर्चा के गठन और उसके संघर्ष, जन आंदोलन, आस्थ में अनास्था - पलायन की पीड़ा, पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण मेडिकल रिसर्च और अनुसंधान के हश्र, नेपथ्य की घटनाओं, कार्बाइड के हथकंडों, अदालत में खुली सुनवाई और छिपे समझौते, न्याय के मखौल, मुआवजा प्रकरण के अंतत: पटाक्षेप और अदालत के बंधे हाथों का बेबाक चित्रण है। विभूति ने किसी को बख्शा नहीं है और बेहिचक परतें उघाड़ी हैं। अर्जुन सिंह और राजीव गांधी पर उनकी टिप्पणियां दिलचस्प हैं। मोतीलाल वोरा के मुख्यमंत्रित्व को याद करते हुये वह लिखते है -"उनके नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य आंदोलन को कुचलना था।"

इस किताब की खूबी है कि विभूति ने प्रामाणिकता की टेक कहीं भी नहीं छोड़ी है। जब वह मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं, तो तालिकाएं प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि कैसे सरकार ने आईसीएमआर का अनुसंधान औचक रोक दिया। वह एनके सिंह आयोग को सद्देतुक बंद करने के लिए राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। 'अंतरिम मुआवजा - अंतरिम जीत' शीर्षक अध्याय सचमुच पठनी है, जिसमें, जज कीनन और अमेरिका की अपीलीय अदालत के फैसलों के हवाले से वह कहते हैं - 'यह भारत सरकार की करारी हार थी और कार्बाइड की जीत।" आगे के पलों में वह घातक समझौते का जिक्र करते हैं, जो वस्तुत: न्याय से समझौता था। विभूति की पृष्ठ 109 पर प्रदत्त सूचना कि चार मई, सन 1989 का आदेश प्रसारित करने के कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 'दी हेग' के स्थायी न्यायाधीश बन गये, अव्यक्त शब्दों में अनकही कथा को व्यक्त कर देती है। वह चीफ जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु और तदुपरांत सीजेआई रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में नयी पीठ के सदस्यों के मन्दे भावों को उद्घाटित करते हैं, जो यूका को क्षतिपूर्ति की सभी जिम्मेदारियो से मुक्त करती है और गैस पीड़ितों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित। वह 'सत्य' के प्रति प्रतिबद्धता बरतते हुये यूका के कार्मिक प्रबंधक एक मित्रा और शिक्षाशास्त्री-विधिवेक्ता प्रो. उपेन्द्र बक्षी के आचरण को भी उजागर करते हैं।

किताब बिला शक लेखक के मानवीय दृष्टिकोण और सरोकारों की बानगी देती है। आज त्रासदी में मृतजनों की स्मृति के नाम पर क्या है? फ़क़त विदेशी कलाकार रूथ वाटरमन की बनाई गैस पीड़ित स्त्री और बच्चे की प्रतिभा, जिसकी स्थापना में अडंगा डालने की कोशिश सरकार ने की थी और आज जिसकी बंगाल में कूड़ाघर बन गया हैं। भोपाल के मास्टर प्लान में स्मारक के लिए जगह निर्धारित थी। 40 साल बाद भी उसका अतापता नहीं है। गैस प्रभावित इलाके में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर छोटे-छोटे मंदिर बन गये हैं और स्वयंभू छुटभैये नेताओं के नाम फोटो सहित बजरंग दल, विश्व हिन्दु परिषद और हिन्दु शिवसेना के बोर्ड-बैनर लग गये हैं। आरएसएस की कथित प्रयोगशाला के प्रदेश की राजधानी में दो दशकों से सत्तारूढ़ बीजेप सरकार ने स्मारक बनाने की कोई पहल नहीं की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने गैस त्रासदी मंत्री रहते करीब 13 साल पहले ऐलान किया था कि जहरीला कचरा जलाने के लिए जर्मनी भेजा जायेगा। लेकिन उनकी यह घोषणा ही कचरे में चली गयी। अंतत: जनवरी 25 में जब जहरीला कचरा जलाने के वास्ते पीथमपुर भेजा गया तो वहां कोहराम मच गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कचरा समय के साथ जहरीलापन खो चुका है, यदि ऐसा है तो उसे अन्यत्र भेजने का क्या औचित्य? राज्य सरकार का स्मारक या संग्रहालय बनाने को लेकर कोई बयान अब तक नहीं आया तो क्या समय के साथ गैस त्रासदी की स्मृतियां मिट जायेंगी? क्या यूका की बेशकीमती जमीन पर माफिया की नजर है और सरकार की चाबी भरने में मशगूल है? 'कठघरे में साँसे' कई जिज्ञासाओं को शांत करने के साथ ही कई सवाल और चिंतायें उपजाती हैं। त्रासदी का सबक यह है कि हमने कोई सबक नहीं लिया। किताब आंदोलन के योद्धाओं को याद करती है। अब्दुल जब्बार, आलोक प्रताप सिंह, सुहासिनी मुले जैसों को याद करना और जगदीश कौशल, आरसी साहू, देवालाल पाटीदार जैसों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना अच्छा लगता है। विभूति और राजेश ने यत्नपूर्वक गैस त्रासदी पर लगभग मुकम्मल किताब हमें सौंपी है और एक अनमोल और अर्धगर्भी सन्दर्भशाला को विलोपित होने से बचा लिया है।

175.jpg)

3.jpeg)

2.jpeg)

.jpeg)

406.jpg)

106.jpg)